Pressemitteilung -

Gedenkstätten vor neuen Herausforderungen | Öffentliche Vortragsreihe zu aktuellen Erfordernissen und neuen Konzepten des Gedenkens an die Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur

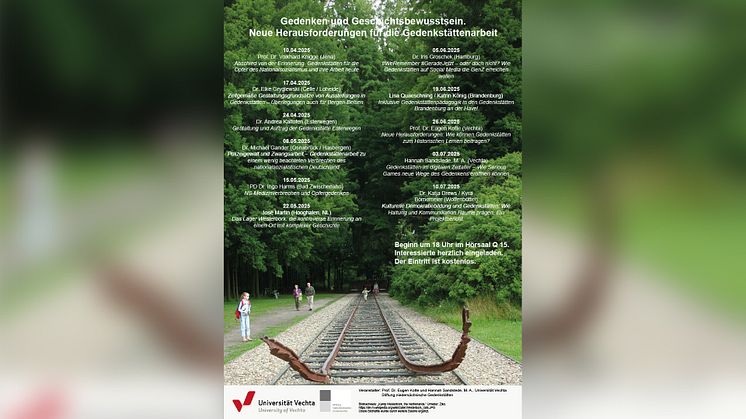

Unter dem Titel „Gedenken und Geschichtsbewusstsein. Neue Herausforderungen für die Gedenkstättenarbeit“ organisieren Prof. Dr. Eugen Kotte und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Hannah Sandstede (Didaktik der Geschichte / Neuere und Neueste Geschichte) in Kooperation mit der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten eine öffentliche Vortragsreihe. Dabei geben die Referent*innen einen Überblick über verschiedene Gedenkstättenvarianten, aktuelle Diskussionen, neuartige Gestaltungsansätze sowie innovative pädagogische Konzepte. Die Veranstaltungsreihe ab dem 10. April mit insgesamt 12 Vorträgen findet jeweils donnerstags um 18 Uhr im Hörsaal Q 15 der Universität Vechta statt. Mehr Infos: www.uni-vechta.de/geschichtswissenschaft/aktuelles

Das gesamte Programm ist in der hier downloadbaren PDF zu finden.

In den vergangenen Jahrzehnten entstanden in Deutschland und seinen Nachbarländern zahlreiche Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus – auch in Niedersachsen und angrenzenden Gebieten. Erste Initiativen dazu gingen bereits seit den 1950er-Jahren von Überlebenden und Angehörigen aus, später kam verstärkt zivilgesellschaftliches Engagement hinzu. In unterschiedlicher Gestaltung und mit verschiedenen Konzepten leisten diese meist nach der Jahrtausendwende entstandenen Institutionen einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Lange Zeit spielte die direkte Weitergabe von Zeitzeugenberichten, verbunden mit dem Appell „Erinnere Dich!“ eine zentrale Rolle. Diese authentische Form des Erinnerns wurde als Auftrag an die nachfolgenden Generationen der Bundesrepublik implementiert, indem das Bewusstsein für die NS-Verbrechen beispielsweise durch Gedenktage und -veranstaltungen wachgehalten wurde. Mit der Gedenkstättenförderung des Bundes in den 2000er-Jahren wurde die Erinnerung zunehmend institutionalisiert.

Durch diese Entwicklung begünstigt, wird nach dem weitgehenden Ableben der Zeitzeugengeneration die Erinnerung an die NS-Verbrechen immer stärker als gesellschaftliche Aufgabe verstanden, der unverändert erhaltene Erinnerungsimperativ erhielt damit bisweilen für nachfolgende Generationen einen ungewollten Unterweisungscharakter. In der Forschung kristallisierten sich unterschiedliche Ansätze heraus, um das Bewusstsein der NS-Verbrechensgeschichte und ihrer gegenwartsgerichteten Konsequenzen zu schärfen: Während einige Konzepte auf eine „vergemeinschaftende Erinnerung“ setzen, rücken andere die Förderung eines selbstreflexiven Geschichtsbewusstseins in den Fokus. In der Gedenkstättenpädagogik gewinnen forschend-entdeckende Methoden, aber auch digitale Formate und soziale Medien zunehmend an Bedeutung.

Angesichts eines zunehmenden Antisemitismus und sich ausbreitender rechtsextremer Angebote erscheinen die damit angestoßenen Neujustierungen der Gedenkstättenarbeit dringender denn je, so Prof. Dr. Eugen Kotte, Geschichtsdidaktiker und Mitveranstalter der Vortragsreihe: „In unserer Gegenwart, in der antisemitische Aktivitäten bis hin zu gewaltsamen Übergriffen, auch motiviert durch politisch-militärische außenpolitische Konflikte, wieder zu beobachten sind, und rechte Gesinnungen offenen Anklang bis in junge Generationen hinein finden, wird eine zeitgemäße Gedenkstättenarbeit, die insbesondere junge Leute, auch und besonders Schülerinnen und Schüler, handelnd miteinbezieht, immer wichtiger.“ Um die aus den veränderten Bedingungen resultierenden Anforderungen an die Gedenkstättenarbeit zu beleuchten, bietet die von Prof. Dr. Eugen Kotte und Hannah Sandstede in Kooperation mit der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten (https://www.stiftung-ng.de/de/) an der Universität Vechta organisierte Vortragsreihe umfassende Einblick in die aktuelle Debatte um Erinnerungskultur und Geschichtsbewusstsein durch Gedenkstättenarbeit als Grundlagen eines adäquaten Umgangs mit gegenwärtigen Herausforderungen.

Den Auftakt macht am 10. April 2025 Prof. Dr. Volkhard Knigge, ehemaliger Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Universität Jena. Er thematisiert unter dem Titel „Abschied von der Erinnerung. Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus und ihre Arbeit heute“ die gegenwärtige Diskussion um den Erinnerungsbegriffs und die damit verbundene Förderung von Geschichtsbewusstsein durch die Begegnung mit der NS-Gewaltgeschichte in Gedenkstätten.

Am 17. April 2025 spricht die Politikwissenschaftlerin Dr. Elke Gryglewski, Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und Geschäftsführerin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, unter dem Titel „Zeitgemäße Gestaltungsgrundsätze von Ausstellungen in Gedenkstätten – Überlegungen auch für Bergen-Belsen“ über die Ausrichtung von Ausstellungskonzepten auf Interessen und Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen.

Am 24. April 2025 folgt die Historikerin Dr. Andrea Kaltofen, die viele Jahre im Landkreis Emsland für das Gedenken an die Opfer in den Emslandlagern zuständig war, mit einem Vortrag zum Thema „Gestaltung und Auftrag der Gedenkstätte Esterwegen“. Für diese Gedenkstätte, welche erst nach langen Bemühungen stellvertretend für alle 15 Lager im Emsland und der Grafschaft Bentheim errichtet werden konnte, wurde die Gestaltung des Geländes mit einer aussagekräftige Symbolik vorgenommen.

Die Reihe wird bis Mitte Juli mit weiteren Vorträgen ausgewiesener Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachrichtungen fortgesetzt.

Mehr Informationen: https://www.uni-vechta.de/geschichtswissenschaft/aktuelles

Unter https://www.mynewsdesk.com/de/universitaet-vechta/events werden die weiteren Vorträge der Reihe angekündigt. Auf dem hier downloadbaren Plakat sind die weiteren Themen und Termine ebenfalls zu finden.