ニュース -

【ニュースレター】電気を「知る・体感する」授業を地元小学校で実施

企業との交流をキャリア教育にも

「あ、回った!」――。

エナメル線を巻いた手づくりのコイルが勢いよく回り出すと、理科室には子どもたちの笑顔が広がりました。「はい、これがモーターの原理です。くるくる回転する軸にタイヤを取り付ければ、それが電気で走るクルマ、EV(エレクトリック ビークル)になります」。

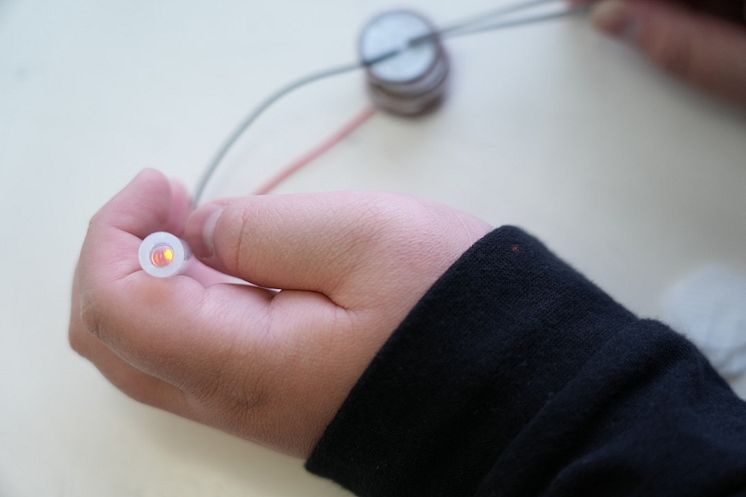

静岡県袋井市の今井小学校。6年生の児童が受講しているのは、当社グループ社員が講師を務める体験型授業「電動乗りもの教室」です。1円玉と10円玉、食塩水、キッチンペーパーなど身近なものを使って電気をつくる実験や、電磁石の力で回転を生み出すモーターの仕組みなどを学びました。

「感染防止対策で、子どもたちの学校生活も大きな影響を受けています。人と人との距離はもちろんですが、リアルなモノに触れる機会も少なくなりました。ですからこうした実体験を伴う活動はたいへん貴重なもので、子どもたちも楽しみにしていました」。こう話すのは、6年生担任の大須賀勇太教諭です。

きっかけは、地域の小中学校の先生たちが集まる教育研究会の研修でした。当社の社員有志・OBたちがボランティアで実施する「ウインドカー工作教室」を大須賀教諭が自ら体験し、「身近な企業との交流を持つことでキャリア教育にもつながる」と、この体験授業を企画しました。

人びとの暮らしに役立つ電気を体感

理科室で電気のつくり方とモーターの仕組みを学んだ児童たちは、体育館に移動して電動車いすと電動アシスト自転車の体験試乗も行いました。学んだばかりの電気やモーターが、人びとの暮らしにどのように役立てられているのかを全員が体感すると、「スイッチを切った車いすは(操作が)大変だけど、モーターを使うとスイスイ走る」、「電動アシスト自転車は、自分の自転車とは全然違う。坂道でも試してみたい」といった声が聞かれました。

「6年生の理科には、“電気とわたしたちのくらし”という単元があります。まさにその目的にぴったりの授業を、親しみのある会社の専門家にしていただけたことはとても意義がある」と大須賀教諭。地球温暖化の原因やその影響、二酸化炭素を削減するための社会のさまざまな取り組み、またそうした中で高まる電気やモーター技術への期待など、2時限・90分の講座にぎっしりと詰まった授業となりました。

当社では、こうした出張授業をはじめ、企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」でのキッズ向けイベント等、子どもたちの好奇心を刺激し、可能性を大きくひろげる各種体験型イベントや教室を開催しています。詳しくはイベント情報「カンドーキングダム」で!

キッズ向け体験イベント カンドーキングダム

https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/kids/

|

授業の冒頭に講師の一人が「ヤマハ発動機という会社を知っている人、どれくらいいますか?」と尋ねると、大勢の児童が手を挙げてくれました。地域社会の一員として非常に嬉しく思いました。静岡県西部地域は、ものづくりの文化が根づいた土地。この授業をきっかけに、電気や乗りものへの関心を高めてくれたとしたら、なお嬉しく思います。 (広報グループ 奥村 里美) |